零零后为什么爱看电影《旁观者》

“看完电影我们都不经意想起自己的父亲——那个不善言辞的父亲,那些被误解的瞬间。”一位零零后看完电影《旁观者》泪流满面,他留下这么一句感慨!扪心自问,我们真的读懂了自己的父亲吗?

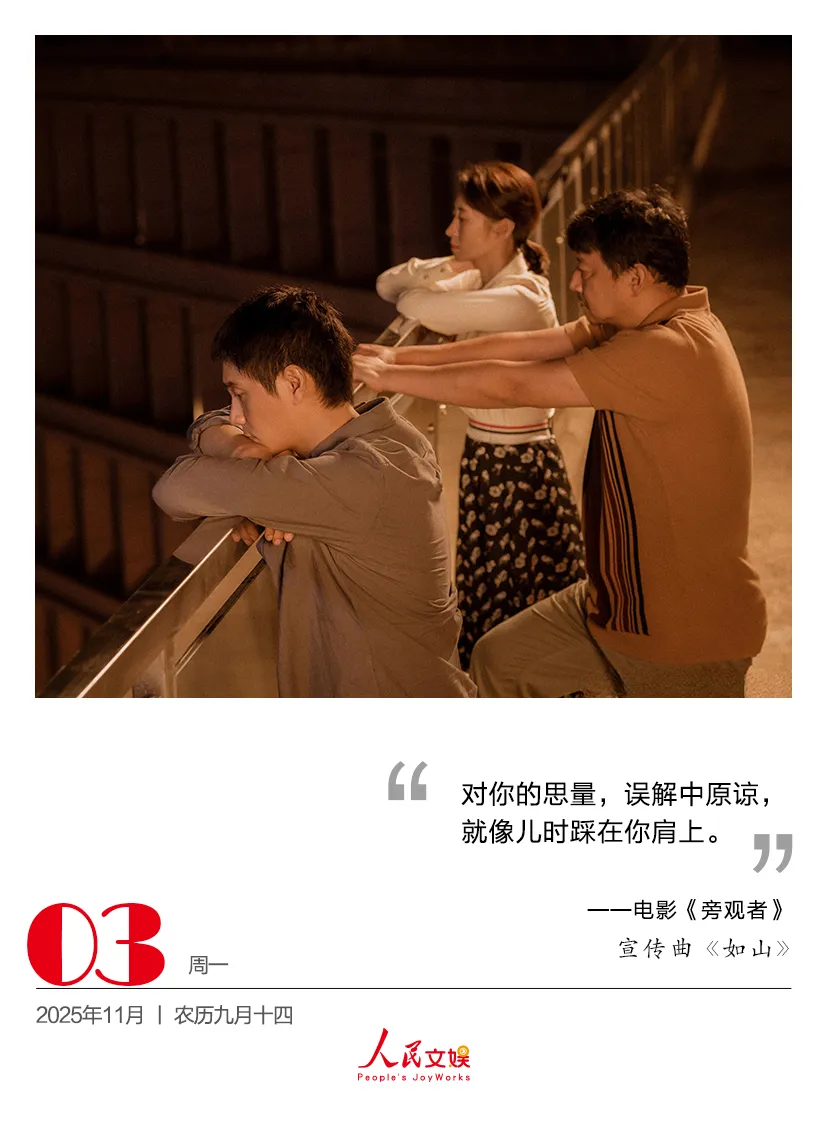

在今年11月的华语电影市场,《旁观者》以一则家庭故事切入,证明了现实题材电影在年轻观众中唤起情感共鸣的力量。影片由潇湘电影集团领衔出品,导演松太加携陈坤、王砚辉、刘敏涛三位实力派演员,将精心设计的叙事结构与细腻的情绪节奏掌控融合于自然流露的表演之中,精准呈现了父辈沉默与子女渴望理解之间的微妙张力。这不仅是一部“看得见的好电影”,更是一部能直抵零零后内心的作品。它提醒我们,年轻观众并非只为表层刺激所动,而会被真诚、细节与内心共振深深触及。

电影以“父亲”为叙事中心,通过三兄妹在父亲病危后重聚的故事,呈现出家庭关系的微妙张力。它不依赖强情节推动,也不以情绪爆发制造高潮,而是以“旁观”的视角建构情感逻辑。影片几乎始终保持着一种距离感,既凝视人物,又拒绝替他们解释。这种冷静、留白、近乎文献式的影像策略,使《旁观者》拥有了稀有的心理深度,也让观众在克制的情绪流中,完成一次自我审视。

他们在电影里,

看见了自己与父母的“无声地带”

《旁观者》的情绪温度低,却因此更具穿透力。对零零后而言,影片所呈现的“沉默”并非疏离,而是一种熟悉的存在。成长于数字化与信息过载的时代,他们习惯了以理性过滤外部情绪,对“被设计感动”保持警惕。于是,当一部电影拒绝煽情、不刻意引导时,这种“留白”反而让他们感到被尊重。

影片中的父亲与三兄妹关系,是典型的代际困境,父亲那一代相信“沉默是爱的形式”,而年轻一代渴望被理解。两种表达方式的错位,造成了爱的失语。《旁观者》没有将这种矛盾戏剧化,而是将它还原为现实本身的复杂。观众在银幕上看到的不只是故事,而是无数“未说出口的愧疚、理解与迟疑”生活片段的折射。

当镜头在家庭空间内缓慢移动,观众也在无声的注视中看见自己。影片没有给出答案,却让每个观众在片尾都默默思考:在我们的生活里,又有多少“沉默的爱”被误读、被忽略?

在高校路演中,影片的这种“延迟情绪”被验证为真实有效的感受机制。许多年轻观众在映后拨通父母电话,或留下“想回家看看”的留言:

“我认为影片的深刻之处,在于通过一个家庭的秘密,触及中式家庭的普遍困境。松太加并未陷入情感宣泄的惯性,而是以旁观者的清醒,揭示代际隔阂的本质——不是不爱,而是缺乏表达爱的能力;不是不了解,而是主动放弃了了解的机会。”

“《旁观者》或许就是让我们意识到,对生命中最亲近的人不应该成为旁观者。未说出口的爱意,被忽略的真相,都值得我们主动去探寻、去倾听。只要去做,永远都不算太晚。”

这种情感的“被激活”,并非传统意义上的煽动,而是一种内在触发,电影以最安静的方式,让观众与自己和解。

克制的叙事,

成就了最有力量的情感

如果说第一重共鸣来自情感主题,那么《旁观者》的真正独特之处,在于它的叙事手法。影片的力量并非来自故事本身,而在于导演对节奏、镜头、声音的精准控制。

影片几乎摒弃了传统叙事的冲突结构,取而代之的是“情绪流”式的推进。导演使用大量固定机位与长镜头,让时间在画面中自行流动。空间的静止反衬出人物内心的暗涌。影片没有为观众设计“高潮”,反而让情绪在极度克制中缓慢积累。这样的节奏,逼迫观众放慢观看速度,进入与人物同频的心理节奏。

在影像层面,影片几乎不使用音乐煽动情绪,而是以生活声、呼吸声、甚至沉默本身构建氛围。画面的低饱和与自然光处理,使亲情不再被美化,而是呈现出生活的原貌。正是这种近乎纪实的表达方式,赋予了影片一种罕见的真实感。

影片最打动人的,不是戏剧冲突的爆发,而是那些无声的瞬间,比如兄妹间一次迟疑的眼神、父亲床前未说出口的对话等等。这些细节汇聚成一种缓慢但持续的情绪波动,让观众在不知不觉间陷入共情。

真诚的创作,

仍是电影最稀缺的力量

在以市场逻辑为主导的当下,《旁观者》的出现提醒我们,真诚的叙事依然拥有长线生命力。影片的价值不止于其题材,而在于其创作立场,它相信现实的力量,相信观众的感知能力,更相信“好故事本身可以成立”。

潇湘电影集团的创作实践一贯强调“内容为王,颠扑不破”。这种坚持,使《旁观者》在被短视频节奏与算法审美重塑的时代语境中,依然能保持审美独立性。影片既没有刻意迎合市场,也未陷入“艺术化孤岛”,而是以平衡、理性的姿态完成叙事。正如影片所展现的那样,真正打动人心的,不是宏大叙事的声势,而是生活本身的复杂与温度。

《旁观者》的意义,在于证明真诚仍然是电影最持久的感染力。它跨越了年龄与经验的界限,让一代年轻人在银幕的黑暗中重新理解爱,也让“被观看的一代”学会了以自己的方式去看见、去靠近、去理解。

灯光亮起,银幕归于静默。那份被重新命名的沉默,成为影片之外最真实的余韵。在这个被快节奏和喧嚣主导的时代,《旁观者》以一种罕见的克制,提醒我们——

有些情感,唯有在安静中才能被听见。